CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VARIETÀ LOCALI

LA BIODIVERSITÀ MELICOLA:

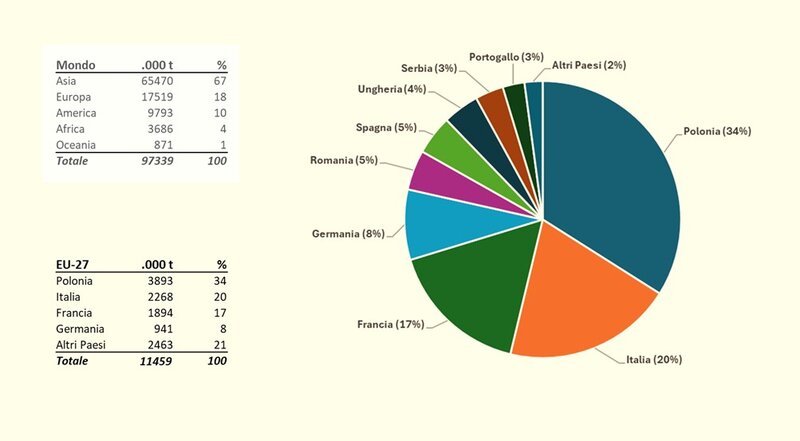

Il melo è la specie frutticola più coltivata al mondo e nel 2023 ha garantito una produzione mondiale di circa 98 milioni di tonnellate (1). Nello stesso anno, l’Italia ha vantato una produzione pari a 2.267.750 tonnellate (1), divenendo il secondo produttore europeo di mele, dopo la Polonia.

Nel nostro Paese, la coltivazione di varietà che rispondono agli standard qualitativi del mercato è concentrata nelle regioni settentrionali, in particolare in Alto Adige e in Trentino. Nel 2023, queste hanno contribuito, rispettivamente, per il 41% e il 23% alla produzione nazionale; seguono Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna con il 12%, 11% e 9%, rispettivamente (2). Nel Mezzogiorno, la coltura del melo presenta settori oasistici, come la Campania o alcune zone montane come la Val d’Agri in Basilicata e le pendici dell’Etna in Sicilia (3).

Per quanto riguarda le varietà, si va da quelle molto diffuse, come la Golden Delicious

e la Gala, che hanno ricoperto rispettivamente il 32% ed il 19% della produzione del 2023, a quelle con produzioni più limitate come l’Annurca, la Imperatore e la Renetta. La produzione mostra una predilezione per le mele da tavola, anche chiamate mele da dessert, che comprendono tutte le mele adatte ad essere consumate fresche.

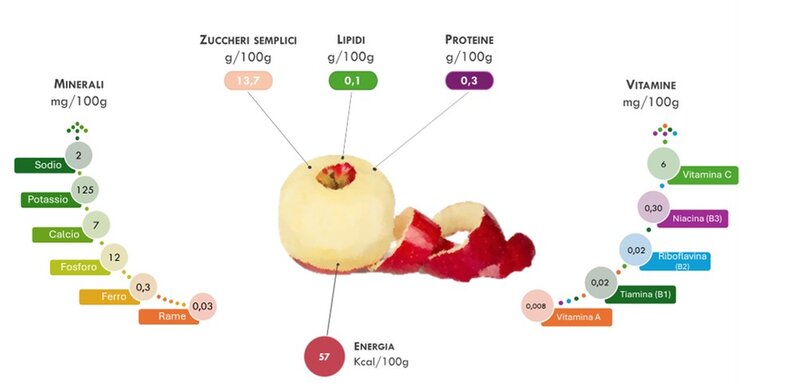

La mela è un ottimo alleato per la nostra salute e, non a caso, ha ispirato il famoso detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”. È un alimento ricco di acqua (82,5 g/100g), da cui deriva il basso contenuto calorico. Nella mela senza buccia, l’energia è pari a 57 kcal/100 g (Figura 2), dovuta prevalentemente agli zuccheri semplici, per cui è riportato un contenuto pari a 13,7 g/100 g (4), di cui 8 g di fruttosio. La presenza di fruttosio è di estrema importanza, in quanto questo zucchero non stimola direttamente la produzione di insulina e quindi influisce in modo marginale sulla glicemia, rendendo la mela un frutto che può essere consumato, in quantità adeguate, anche dai diabetici.

Nella mela, si ritrovano anche piccole quantità di acidi organici, tra cui predomina l’acido malico (90%); l’acido citrico contribuisce generalmente per il 10%, mentre l’acido ascorbico è presente solo in scarse quantità. Gli acidi organici sono importanti per la loro azione regolatrice sull’equilibrio acido-base del sangue e sulla tipologia dei microrganismi che popolano la flora batterica intestinale.

La polpa della mela contiene, inoltre, la fibra alimentare, un componente non nutriente, in quanto non digeribile, ma che svolge un effetto protettivo sul nostro organismo. La fibra della frutta è costituita da due frazioni: insolubile e solubile. La fibra insolubile (cellulosa, emicellulosa e lignina) trattiene l’acqua e i gas prodotti nell’intestino, aumentando così la massa fecale e velocizzando il transito del bolo; quella solubile (pectine) forma nell’intestino una massa gelatinosa che intrappola il glucosio modulandone l’assorbimento e quindi riducendo il picco glicemico dopo il pasto.

La mela, come gli altri frutti e ortaggi, contiene sostanze ad attività antiossidante, ossia molecole in grado di proteggere l’organismo dai danni ossidativi riconducibili all’azione dei radicali liberi. Queste comprendono i composti fenolici, i carotenoidi e la vitamina C.

TREND COLTURALE E VALORE NUTRIZIONALE DELLA MELA

Figura 1. Produzione di mele nel mondo e nell’Unione Europea a 27 Paesi Membri (1)

Figura 2. Composizione di base della mela (senza buccia) (4)

La biodiversità della mela è notevole in Italia: 1382 varietà sono attualmente iscritte nel Registro Nazionale dei Fruttiferi del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (5). Tale numerosità è frutto della variegata geografia del Paese, che spazia dalle vette alpine alle soleggiate pianure del sud, ed è indice dell’esistenza di innumerevoli varietà di mela che si sono adattate alle specifiche condizioni ambientali delle loro regioni di origine.

Il legame di alcune varietà con il territorio di produzione è testimoniato dall’ottenimento delle certificazioni DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta):

- Mela Val di Non (DOP): riservata alle mele Golden Delicious, Renetta Canada e Red Delicious coltivate in Val di Sole e Val di Non (Trentino);

- Mela Alto Adige (IGP): riservata alle varietà specificate nel disciplinare (Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Jonagold, Morgenduft, Red Delicious, Stayman Winesap) o loro cloni, coltivate in Alto Adige;

- Mela Rossa Cuneo (IGP): interessa esclusivamente le varietà di mele Red Delicious, Gala, Fuji e Braeburn e i loro cloni coltivate in gran parte dei comuni della provincia di Cuneo e in alcuni comuni della provincia di Torino;

- Mela di Valtellina (IGP): comprende i frutti delle varietà Red Delicious, Golden Delicious e Gala, prodotte in determinati Comuni della provincia di Sondrio;

- Melannurca Campana (IGP): riguarda i frutti dei biotipi riferibili alle cultivar di melo "Annurca" e "Annurca Rossa del Sud” prodotti nel territorio ricadente nei comuni della regione Campania riportati nel disciplinare.

Le mele a denominazione e indicazione protetta rappresentano, tuttavia, solo una parte dell’intero patrimonio varietale italiano.

Le mele autoctone rappresentano una risorsa importante per la biodiversità agroalimentare. Esse presentano innanzitutto una grande variabilità genetica e questo le rende spesso più resistenti alle avversità climatiche e alle malattie locali, rispetto alle varietà importate o moderne. Inoltre, le mele autoctone fanno parte della cultura e delle tradizioni delle comunità rurali. La loro coltivazione mantiene vive tecniche agricole tradizionali, metodi di trasformazione e usanze legate al consumo di questi frutti. Conservare queste risorse è fondamentale per mantenere la biodiversità e per sostenere le economie rurali.

LA BIODIVERSITÀ DELLA MELA IN ITALIA

Figura 3. Loghi per la Denominazione d’Origine Protetta (DOP) e per l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) (6)

Valentina Melini è una ricercatrice del Centro di Ricerca CREA Alimenti e Nutrizione (Roma), dove svolge la propria attività dal 2011. Le principali linee di ricerca riguardano la caratterizzazione nutrizionale di alimenti di origine vegetale, inclusi cereali, pseudocereali e legumi; lo studio dell’effetto dei processi tecnologici sul contenuto in molecole bioattive in alimenti di origine vegetale; il recupero di molecole bioattive da scarti alimentari; l’analisi di composti volatili. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, sia nazionali che internazionali. È docente a contratto del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari inter-ateneo Università della Tuscia - Università Sapienza di Roma. È autore di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali, di capitoli di libro e di articoli divulgativi.

Francesca Melini ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze, Tecnologie e Biotecnologie della Sostenibilità presso l’Università degli Studi della Tuscia e svolge attività di ricerca presso il Centro di Ricerca CREA Alimenti e Nutrizione (Roma) dal 2007. Ha partecipato a numerosi progetti nazionali ed internazionali acquisendo competenze nella caratterizzazione nutrizionale di matrici cerealicole e di alimenti di origine vegetale. Si occupa, inoltre, dello studio di metodi analitici per la valutazione della qualità e funzionalità degli alimenti. Recentemente, la sua linea di ricerca ha riguardato la formulazione e l’arricchimento di alimenti gluten-free. È autore di articoli scientifici pubblicati su riviste indicizzate, di capitoli di libro e di articoli divulgativi.

Negli ultimi decenni si è delineato a livello internazionale ed europeo un quadro normativo volto a sviluppare e attuare misure per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali, che includono anche la gestione sostenibile delle risorse naturali e la promozione di pratiche agricole che tutelino la biodiversità. In questo contesto, i Programmi di Sviluppo Rurale, che hanno origine nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea e recepiscono i finanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), realizzano alcune delle priorità del FEASR tra cui preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura.

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Regione Abruzzo ha recentemente finanziato un progetto di ricerca (acronimo ASSAPORA - Analisi e Strategie per la SAlvaguardia di POmacee autoctone della Regione Abruzzo), coordinato dal CREA Alimenti e Nutrizione di Roma (7) con la partecipazione del Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia e 6 aziende agricole abruzzesi site nelle province di L’Aquila, Teramo e Pescara. L’obiettivo generale del progetto è contribuire alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità frutticola abruzzese, attraverso lo studio di cinque varietà locali di mela a rischio di estinzione: mela gelata, mela limoncella, mela renetta, mela rosa e mela zitella.

Il progetto vede la convergenza di competenze avanzate in diversi ambiti come l’agronomia, la genetica, la nutrizione e la comunicazione. La caratterizzazione agronomica consiste nella valutazione delle tecniche colturali più appropriate per la coltivazione delle mele abruzzesi oggetto di valorizzazione. La caratterizzazione morfo-fisiologica prevede periodici rilievi in campo e analisi di laboratorio volti a definire le caratteristiche organografiche e fenologiche delle piante e dei frutti. La caratterizzazione chimico-nutrizionale consiste nella determinazione di componenti di base e di molecole di interesse salutistico, come le molecole bioattive e la fibra alimentare, nonché l’analisi di composti organici volatili e altre molecole responsabili del gusto del frutto. Infine, la caratterizzazione del profilo genetico delle mele oggetto di studio ha lo scopo di evidenziare i polimorfismi e delineare un fingerprint varietà-specifico. Le informazioni ottenute dallo studio verranno, infine, divulgate tramite workshop in presenza e online, rivolti a diversi attori che includono la scuola e le Istituzioni.

Tale approccio sinergico tra chi custodisce le piante preservando anche l’habitat che le ospita, e chi contribuisce alla loro valorizzazione con lo studio delle peculiarità nutrizionali dei frutti consentirà di tramandare il patrimonio delle specie antiche alle generazioni future e auspicabilmente di riportare sui mercati il patrimonio di biodiversità melicola del nostro territorio.

LA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ AGROALIMENTARE E IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA: IL PROGETTO ASSAPORA

Figura 4. Esemplari di mela gelata (a), mela limoncella (b), mela zitella (c), mela renetta (d) e mela rosa (e) raccolti in Abruzzo.

Riferimenti bibliografici

- FAO, FAOSTAT https://www.fao.org/faostat/en/#home.

- Assomela, Associazione Italiana Produttori di mele, https://assomela.com/

- Sansavini Silviero e Ranalli Paolo, Manuale di orto frutticola, Edagricole, 2012

- Tabelle di Composizione degli Alimenti (CREA), https://www.alimentinutrizione.it/tabelle-nutrizionali/ricerca-per-alimento

- Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Registro Nazionale dei Fruttiferi, https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-fruttiferi/

- Unione Europea, Regolamento delegato (UE) N. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013, https://eur-lex.europa.eu/

- Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione

KEYWORDS

Biodiversità

Nutrizione

Varietà locali

PEER REVIEWED

BIODIVERSITÀ

La mela è uno dei frutti più coltivati al mondo, con una produzione globale che, nel 2023, ha raggiunto quasi 98 milioni di tonnellate. L’Italia è il secondo produttore europeo di mele e può vantare una notevole biodiversità con 1382 varietà iscritte nel Registro Nazionale dei Fruttiferi del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Accanto a varietà molto diffuse sul mercato, come Golden Delicious, Red Delicious e Gala, si annoverano varietà locali, la cui coltivazione avviene in una determinata area ed è strettamente connessa con il territorio e le sue tradizioni. Negli ultimi decenni si è delineato a livello internazionale ed europeo un quadro normativo volto ad attuare misure per la tutela della biodiversità. Sono stati finanziati progetti di ricerca in cui convergono competenze in ambito agronomico, genetico e chimico nutrizionale per delineare le peculiarità delle varietà locali e ridurre il rischio di estinzione di tali risorse.