IL

MENÙ

DELLA

SALUTE

Con una scelta praticamente illimitata,

la NATURA si proclama chef d'eccezione

e propone tanti ingredienti

a beneficio di salute e bellezza

Un affascinante percorso di conoscenza a cura di S.I.Fit

Ortica

UTILIZZO A TAVOLA

L’ortica (Urtica dioica), pianta apparentemente modesta, ha attraversato i secoli circondata da un’aura di fascino e mistero. Nella mitologia e nelle leggende popolari è spesso raffigurata come un dono ambivalente della natura: capace di infliggere una puntura bruciante, ma anche di custodire virtù protettive e curative.

Nella tradizione germanica, l’ortica era consacrata a Thor, il dio del tuono e della forza, e i contadini ne intrecciavano rami sui tetti per tenere lontane le tempeste e respingere gli spiriti maligni.

In Scozia e Irlanda, le credenze narravano che bruciare ortiche nella “notte di Beltane” (30 Aprile-1 Maggio) purificasse l’aria e aprisse la strada alla prosperità. Nel mondo romano, Plinio il Vecchio la descriveva come pianta preventiva per eccellenza: mangiarne in primavera, diceva, preservava la salute per un anno intero. Nel Medioevo, entrò nei rituali magici come talismano contro le influenze negative, mentre in molte campagne si spargevano i semi intorno alla casa per difenderla da malocchi e sventure (1, 2, 3).

Sin dai primordi, l’ortica è stata una compagna silenziosa ma indispensabile. Già nell’Età del Bronzo, dalle sue fibre si ottenevano tessuti robusti e morbidi, come confermano ritrovamenti in Danimarca che ne attestano l’uso già in epoca preistorica (4). Greci e Celti la usavano come rimedio per disturbi intestinali e per favorire la fertilità. Ippocrate e Galeno la consigliavano per ridurre gonfiori, fermare emorragie e alleviare problemi respiratori. Nel Medioevo, oltre a essere impiegata contro reumatismi e gotta, arricchiva il foraggio, stimolava la produzione di uova e migliorava la vitalità del terreno agricolo (5).

Nella medicina popolare, l’ortica è stata considerata un piccolo scrigno di salute: depurativa, antinfiammatoria, diuretica, remineralizzante e stimolante della circolazione. I decotti di foglie erano usati per depurare il sangue, rinforzare l’organismo e combattere l’anemia, mentre la radice, più concentrata, veniva impiegata per il benessere della prostata e l’equilibrio urinario. Impacchi e sciacqui con infusi di ortica rinforzavano i capelli, contrastavano la forfora e stimolavano la ricrescita. Succhi freschi e cataplasmi di foglie pestate erano rimedi per rigenerare l’energia e accelerare la guarigione di piccole ferite, mentre il lieve effetto irritante, dosato con attenzione, era sfruttato per riattivare la circolazione nelle zone fredde o doloranti (6, 7).

Dalla zolla nordica ai boschi dell’Himalaya, dall’orto mediterraneo alle cucine popolari d’Europa, l’ortica è un ingrediente in grado di portare sapore e nutrimento sulle nostre tavole. Una volta domata dal calore della cottura, svela un gusto erbaceo intenso, simile agli spinaci ma con una nota pepata e vivace, capace di arricchire ogni piatto (8).

In Scandinavia e nel Nord Europa, le zuppe primaverili diventano rituali di salute: in Svezia la nässelsoppa mescola ortica sbollentata, erbe aromatiche e panna, spesso accompagnata da uova in camicia, mentre in Finlandia le nokkosletut, sottili frittelle di ortica, celebrano il ritorno della luce con gusto e leggerezza. In Europa dell’Est, l’ortica entra nelle pokrzywianka polacche e nel green borshch ucraino, zuppe nutrienti a base di ortica, patate, verdure e uova sode, simboli di rinascita e forza vitale.

Nel cuore dell’Himalaya, nello stato indiano dell’Uttarakhand, nasce il Pahadi Saag: ortica bollita e insaporita con ghee, aglio e spezie delicate, piatto rustico e ricco di ferro, che rinforza il corpo e risveglia l’energia. In Grecia e nei Balcani, l’ortica si trasforma in farciture fragranti: nei börek di Albania, Montenegro, Serbia e Croazia, o nell’hortopita greca, accompagna la pasta sfoglia con sapore e salute, unendo leggerezza e nutrienti essenziali. Gran Bretagna e Turchia celebrano l’ortica con zuppe e budini antichi, come il budino all’ortica britannico o la Urtika Çorbası turca a base di yogurt, aglio e spezie, piatti che uniscono gusto e proprietà benefiche. In Italia, l’ortica si reinventa in risotti verdi, torte salate e paste fresche, portando in tavola primavera, energia e salute, un gesto che celebra il ciclo della natura e il piacere di nutrirsi con semplicità e consapevolezza (9, 10, 11).

Riferimenti bibliografici

- https://maremosso.lafeltrinelli.it/approfondimenti/libri-ortica-ricette-tradizioni

- https://www.nerosubianco.eu/alla-scoperta-dellortica/

- https://www.erbemagiche.co/ortica-magica-storia-rituali-e-segreti-curativi-svelati/

- Bergfjord, C., Mannering, U., Frei, K. et al. Nettle as a distinct Bronze Age textile plant. Sci Rep 2, 664 (2012).

- https://www.aroundyoubanqueting.it/l-ortica-nell-antichita/

- https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/ortica.html

- https://www.summagallicana.it/lessico/o/ortica.htm

- https://www.allrecipes.com/article/what-is-nettle

- https://www.slurrp.com/article/around-the-world-in-traditional-nettle-dishes-1738055664969

- https://www.growforagecookferment.com/stinging-nettle-recipes

- https://www.lacucinaitaliana.com/italian-food/how-to-cook/chefs-recipe-stinging-nettle-risotto-by-il-buco

- Grauso, L., de Falco, B., Lanzotti, V. et al. Stinging nettle, Urtica dioica L.: botanical, phytochemical and pharmacological overview. Phytochem Rev 19, 1341–1377 (2020). https://doi.org/10.1007/s11101-020-09680-x

- Kregiel, D.; Pawlikowska, E.; Antolak, H. Urtica spp.: Ordinary Plants with Extraordinary Properties. Molecules 2018, 23, 1664. https://doi.org/10.3390/molecules23071664

- Taheri Y, Quispe C, Herrera-Bravo J, Sharifi-Rad J, Ezzat SM, Merghany RM, Shaheen S, Azmi L, Prakash Mishra A, Sener B, Kılıç M, Sen S, Acharya K, Nasiri A, Cruz-Martins N, Tsouh Fokou PV, Ydyrys A, Bassygarayev Z, Daştan SD, Alshehri MM, Calina D, Cho WC. Urtica dioica-Derived Phytochemicals for Pharmacological and Therapeutic Applications. Evid Based Complement Alternat Med. 2022 Feb 24;2022:4024331. https://doi.org/10.1155/2022/4024331

- Devkota HP, Paudel KR, Khanal S, Baral A, Panth N, Adhikari-Devkota A, Jha NK, Das N, Singh SK, Chellappan DK, Dua K, Hansbro PM. Stinging Nettle (Urtica dioica L.): Nutritional Composition, Bioactive Compounds, and Food Functional Properties. Molecules. 2022 Aug 16;27(16):5219. doi: 10.3390/molecules27165219. PMID: 36014458; PMCID: PMC9413031.

- https://www.arpa.umbria.it/pagine/urticaceae

- https://www.treccani.it/enciclopedia/cistolito_(Enciclopedia-Italiana)/

- Esposito S, Bianco A, Russo R, Di Maro A, Isernia C, Pedone PV. Therapeutic Perspectives of Molecules from Urtica dioica Extracts for Cancer Treatment. Molecules. 2019 Jul 29;24(15):2753. https://doi.org/10.3390/molecules24152753

- Semwal P, Rauf A, Olatunde A, Singh P, Zaky MY, Islam MM, Khalil AA, Aljohani ASM, Al Abdulmonem W, Ribaudo G. The medicinal chemistry of Urtica dioica L.: from preliminary evidence to clinical studies supporting its neuroprotective activity. Nat Prod Bioprospect. 2023 May 12;13(1):16. https://doi.org/10.1007/s13659-023-00380-5

- “Fitoterapia. Impiego razionale delle droghe vegetali”

di F. Capasso , G. Grandolini, A. A. Izzo; Springer Verlag Editore, 2006, pag. 664-666 - The History of Nettle in Herbal Medicine: A Deep Dive – https://thewildnettleco.com/the-history-of-nettle-in-herbal-medicine-a-deep-dive/

- Bhusal, K. K., Magar, S. K., Thapa, R., Lamsal, A., Bhandari, S., Maharjan, R., Shrestha, S., & Shrestha, J. (2022). Nutritional and pharmacological importance of stinging nettle (Urtica dioica L.): A review. Heliyon, 8(6), e09717. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09717

- European Pharmacopoeia 11th Edition, “Nettle leaf – Urticae folium” monograph 01897

- European Pharmacopoeia 11th Edition, “Nettle root – Urticae radix” monograph 02538

- Who monographs on selected medicinal plants. (2002). (Vol. 2). World Health Organization. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42052/9241545372.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- Chrubasik, J. E., Roufogalis, B. D., Wagner, H., & Chrubasik, S. (2007). A comprehensive review on the stinging nettle effect and efficacy profiles. Part II: urticae radix. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 14(7-8), 568–579. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2007.03.014

- Round, P., Das, S., Wu, T. S., Wähälä, K., Van Petegem, F., & Hammond, G. L. (2020). Molecular interactions between sex hormone-binding globulin and nonsteroidal ligands that enhance androgen activity. The Journal of biological chemistry, 295(5), 1202–1211. https://doi.org/10.1074/jbc.RA119.011051

- Jaradat, N. A. (2015). Standardization the crude extracts of all urtica plant species growing in Palestine for quality control of cosmeceutical and pharmaceutical Formulations. International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 7(5), 368-373.

- Hirano, T., Homma, M., & Oka, K. (1994). Effects of stinging nettle root extracts and their steroidal components on the Na+,K(+)-ATPase of the benign prostatic hyperplasia. Planta medica, 60(1), 30–33. https://doi.org/10.1055/s-2006-959402

- Csikós, E., Horváth, A., Ács, K., Papp, N., Balázs, V. L., Dolenc, M. S., Kenda, M., Kočevar Glavač, N., Nagy, M., Protti, M., Mercolini, L., Horváth, G., Farkas, Á., & On Behalf Of The Oemonom (2021). Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia by Natural Drugs. Molecules (Basel, Switzerland), 26(23), 7141. https://doi.org/10.3390/molecules26237141

- Feiber H. Sonographische Verlaufsbeobachtungen zum Einfluss der medikamentösen Therapie der benignen Prostatahyperplasie (BPH). In: Bauer HW, ed. Benigne Prostatahyperplasie II, klinische und experimentelle Urologie 19. Munich, Zuckschwerdt, 1988.

- Friesen A. Statistische Analyse einer Multizenter-Langzeitstudie mit ERU. In: Bauer HW, ed. Benigne Prostatahyperplasie II, klinische und experimentelle Urologie 19. Munich, Zuckschwerdt, 1988:121–130.

- Khare, V., Kushwaha, P., Verma, S., Gupta, A., Srivastava, S., & Rawat, A. K. S. (2012). Pharmacognostic evaluation and antioxidant activity of Urtica dioica L. Chinese Medicine, 3(3), 128-135. https://doi.org/10.4236/cm.2012.33021

- Bourgeois, C., Leclerc, É. A., Corbin, C., Doussot, J., Serrano, V., Vanier, J. R., ... & Hano, C. (2016). L’ortie (Urtica dioica L.), une source de produits antioxidants et phytochimiques anti-âge pour des applications en cosmétique. Comptes Rendus Chim, 19(9), 1090-1100. https://doi.org/10.1016/j.crci.2016.03.019

- Ahmadipour, B., & Khajali, F. (2019). Expression of antioxidant genes in broiler chickens fed nettle (Urtica dioica) and its link with pulmonary hypertension. Animal nutrition (Zhongguo xu mu shou yi xue hui), 5(3), 264–269. https://doi.org/10.1016/j.aninu.2019.04.004

- Roschek, B., Jr, Fink, R. C., McMichael, M., & Alberte, R. S. (2009). Nettle extract (Urtica dioica) affects key receptors and enzymes associated with allergic rhinitis. Phytotherapy research : PTR, 23(7), 920–926. https://doi.org/10.1002/ptr.2763

- Obertreis, B., Ruttkowski, T., Teucher, T., Behnke, B., & Schmitz, H. (1996). Ex-vivo in-vitro inhibition of lipopolysaccharide stimulated tumor necrosis factor-alpha and interleukin-1 beta secretion in human whole blood by extractum urticae dioicae foliorum. Arzneimittel-Forschung, 46(4), 389–394.

- Rahmati, M., Keshvari, M., Mirnasouri, R., & Chehelcheraghi, F. (2021). Exercise and Urtica dioica extract ameliorate hippocampal insulin signaling, oxidative stress, neuroinflammation, and cognitive function in STZ-induced diabetic rats. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 139, 111577. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111577

- Bakhshaee, M., Mohammad Pour, A. H., Esmaeili, M., Jabbari Azad, F., Alipour Talesh, G., Salehi, M., & Noorollahian Mohajer, M. (2017). Efficacy of Supportive Therapy of Allergic Rhinitis by Stinging Nettle (Urtica dioica) root extract: a Randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled, Clinical Trial. Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, 16(Suppl), 112–118.

- Gülçin, I., Küfrevioglu, O. I., Oktay, M., & Büyükokuroglu, M. E. (2004). Antioxidant, antimicrobial, antiulcer and analgesic activities of nettle (Urtica dioica L.). Journal of ethnopharmacology, 90(2-3), 205–215. https://doi.org/10.1016/j.jep.2003.09.028

- Ghaima, K. K., Hashim, N. M., & Ali, S. A. (2013). Antibacterial and antioxidant activities of ethyl acetate extract of nettle (Urtica dioica) and dandelion (Taraxacum officinale). Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3(5), 096-099. https://japsonline.com/admin/php/uploads/904_pdf.pdf

- Devkota, H. P., Paudel, K. R., Khanal, S., Baral, A., Panth, N., Adhikari-Devkota, A., Jha, N. K., Das, N., Singh, S. K., Chellappan, D. K., Dua, K., & Hansbro, P. M. (2022). Stinging Nettle (Urtica dioica L.): Nutritional Composition, Bioactive Compounds, and Food Functional Properties. Molecules (Basel, Switzerland), 27(16), 5219. https://doi.org/10.3390/molecules27165219

- Laban K. Rutto, Yixiang Xu e Elizabeth Ramirez et al., Mineral Properties and Dietary Value of Raw and Processed Stinging Nettle, in International Journal of Food Science, vol. 2013, n. 857120, 2013, https://doi.org/10.1155/2013/857120

- Ahangarpour, A., Mohammadian, M., & Dianat, M. (2012). Antidiabetic effect of hydroalcholic urticadioica leaf extract in male rats with fructose-induced insulin resistance. Iranian journal of medical sciences, 37(3), 181–186.

- Rahmati, M., Keshvari, M., Mirnasouri, R., & Chehelcheraghi, F. (2021). Exercise and Urtica dioica extract ameliorate hippocampal insulin signaling, oxidative stress, neuroinflammation, and cognitive function in STZ-induced diabetic rats. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 139, 111577. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111577

- Kianbakht, S., Khalighi-Sigaroodi, F., & Dabaghian, F. H. (2013). Improved glycemic control in patients with advanced type 2 diabetes mellitus taking Urtica dioica leaf extract: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Clinical laboratory, 59(9-10), 1071–1076. https://doi.org/10.7754/clin.lab.2012.121019

- Tabrizi R, Sekhavati E, Nowrouzi-Sohrabi P, Rezaei S, Tabari P, Ghoran SH, Jamali N, Jalali M, Moosavi M, Kolahi AA, Bettampadi D, Sahebkar A, Safiri S. Effects of Urtica dioica on Metabolic Profiles in Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis of Clinical Trials. Mini Rev Med Chem. 2022;22(3):550-563. https://doi.org/10.2174/1389557521666210929143112

- Vajic UJ, Grujic-Milanovic J, Miloradovic Z, Jovovic D, Ivanov M, Karanovic D, Savikin K, Bugarski B, Mihailovic-Stanojevic N. Urtica dioica L. leaf extract modulates blood pressure and oxidative stress in spontaneously hypertensive rats. Phytomedicine. 2018 Jul 15;46:39-45. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2018.04.037

- Qayyum R, Qamar HM, Khan S, Salma U, Khan T, Shah AJ. Mechanisms underlying the antihypertensive properties of Urtica dioica. J Transl Med. 2016 Sep 1;14(1):254. https://doi.org/10.1186/s12967-016-1017-3

- https://www.arkopharma.com/it-IT/products/arkocapsule/arkocapsule-radice-di-ortica

- https://www.macrolibrarsi.it/prodotti/__ortica-capsule.php

- https://www.dottorgiorgini.it/it/prodotto/ortica-estratto-integrale-secco-180-pastiglie/

- Wójcik-Borowska K, Wójciak W, Żuk M, Luchowski P, Skalska-Kamińska A, Pacuła W, Sowa I, Wójciak M. Oxidative Stress Protection and Anti-Inflammatory Activity of Polyphenolic Fraction from Urtica dioica: In Vitro Study Using Human Skin Cells. Molecules. 2025; 30(12):2515. https://doi.org/10.3390/molecules30122515

- Skalska-Kamińska A, Wójciak W, Żuk M, Paduch R, Wójciak M. Protective Effect of Urtica dioica Extract against Oxidative Stress in Human Skin Fibroblasts. Life. 2023; 13(11):2182. https://doi.org/10.3390/life13112182

- Kasouni, A.I.; Chatzimitakos, T.G.; Stalikas, C.D.; Trangas, T.; Papoudou-Bai, A.; Troganis, A.N. The Unexplored Wound Healing Activity of Urtica dioica L. Extract: An In Vitro and In Vivo Study. Molecules 2021, 26, 6248. https://doi.org/10.3390/molecules26206248

- Kılıç S, Okullu SÖ, Kurt Ö, Sevinç H, Dündar C, Altınordu F, Türkoğlu M. Efficacy of two plant extracts against acne vulgaris: Initial results of microbiological tests and cell culture studies. J Cosmet Dermatol. 2019 Aug;18(4):1061-1065. https://doi.org/10.1111/jocd.12814

- Gasmi A, Mujawdiya PK, Beley N, Shanaida M, Lysiuk R, Lenchyk L, Noor S, Muhammad A, Strus O, Piscopo S, Komisarenko A, Fedorovska M, Bjørklund G. Natural Compounds Used for Treating Hair Loss. Curr Pharm Des. 2023;29(16):1231-1244. https://doi.org/10.2174/1381612829666230505100147

- Hasannejad-Asl B, Pooresmaeil F, Azadi S, Najafi A, Esmaeili A, Bagheri-Mohammadi S, Kazemi B. Computational drug discovery of potential 5α-reductase phytochemical inhibitors and hair growth promotion using in silico techniques. Front Bioinform. 2025 May 6;5:1570101. https://doi.org/10.3389/fbinf.2025.1570101

- https://www.amazon.it/Polvere-Alpi-Nature-Essiccate-Macinate/dp/B0834QFMWD?ref_=ast_sto_dp&th=1

- https://makeup.uk/product/60525/

- https://makeup.it/product/561230/

- https://www.prodottiselex.it/prodotto/8003100963390

- https://wildenherbals.com/ortica-proprieta-benefici/

UTILIZZO IN TERAPIA

Come accennato in precedenza, l’utilizzo dell’ortica nella cura di affezioni comuni nell’essere umano risale a tempi molto antichi. Già gli egizi la utilizzavano come rimedio antinfiammatorio e contro i dolori da artrite, mentre nella medicina tradizionale cinese era indicata per supportare la funzionalità renale e “depurare” il sangue. Tra Medioevo e Rinascimento, i preparati a base di ortica venivano adoperati anche per i loro effetti benefici su allergie, affezioni cutanee e sul processo digestivo. Inoltre, in tempi di particolari carestie, non era rara l’ingestione della pianta come integratore di importanti quantitativi di vitamine, sali minerali (calcio, potassio, magnesio, ferro, ecc.), sostanze antiossidanti e proteine (fino al 30% in peso della pianta secca) (21, 22).

La specie Urtica dioica L. presenta due monografie all’interno della Farmacopea Europea XI ed. (Urticae folium e Urticae radix) (23, 24) e una redatta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità riguardante le sue radici. Quest’ultima (Radix Urticae) indica le radici e i rizomi essiccati delle specie U. dioica L. e U. urens L., loro ibridi e/o miscele, nel trattamento sintomatico di disordini del tratto urinario inferiore (ad es. nocturia, ritenzione urinaria, ecc.) indotti da iperplasia prostatica benigna (nei casi in cui non sia risultato presente cancro alla prostata). In aggiunta, farmacopee ed altri sistemi medici tradizionali le consigliano per gli effetti diuretici e per il trattamento di reumatismi e sciatica. La droga può essere usata tal quale per ottenere un infuso (dose giornaliera consigliata, se non diversamente indicata, di 4-6 g per infuso) o essere estratta in miscele idroalcoliche (metanolo 20%, etanolo 40-45%) (25).

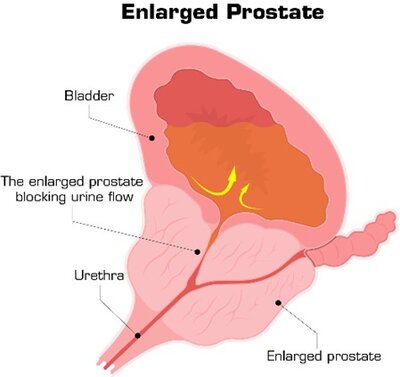

L’utilizzo principale in terapia dell’ortica, accompagnato da numerose sperimentazioni e studi clinici, riguarda gli effetti sulla sintomatologia dell’iperplasia prostatica benigna (BPH). Le globuline leganti gli ormoni sessuali (SHBGs) sono proteine plasmatiche che regolano la concentrazione di androgeni ed estrogeni liberi nel sangue; specifici recettori per queste globuline si trovano a livello prostatico ed è stata osservata una loro possibile influenza sullo sviluppo di BPH. Sia estratti che miscele di singole componenti di estratti di ortica sono stati in grado di inibire e/o ridurre, da una parte, il legame delle SHBGs con il 5α-diidrotestosterone (metabolita biologicamente attivo del testosterone), dall’altra quello delle SHBGs con le membrane delle cellule prostatiche (26, 27).

BOTANICA E FITOCHIMICA

Ampiamente distribuita in vari continenti, Urtica dioica L. è una specie vegetale il cui utilizzo tradizionale come fitoalimurgico (12) è oggi affiancato da un crescente interesse nel mondo medico, nutraceutico e farmacologico, grazie al variegato pattern di sostanze che contiene. Tale pianta erbacea perenne appartiene alla famiglia delle Urticaceae, tra cui si annovera anche Urtica membranacea (13) , specie nativa dell’Europa, Urtica urens (14) e la Parietaria officinalis, comunemente denominata “erba muraiola”. La distribuzione geografica predilige terreni ricchi di azoto, infatti è definita “nitrofila” (12) e altitudine fino a 1800 metri in aree temperate quali Asia, Nord Africa, Nord America ed Europa (15); è diffusa anche in Italia, prevalentemente in luoghi umidi, e il periodo di fioritura è tra aprile e settembre (16). Da studi di letteratura emerge una variazione nel contenuto di clorofille, carotenoidi e composti fenolici in relazione al periodo di raccolta, cui è ascrivibile parallelamente una diversa capacità antiossidante ai diversi campioni (15).

Urtica dioica L. raggiunge fino a 2 metri di altezza ed è ben nota per l’effetto urticante derivante dal rilascio di istamina, acetilcolina e acido formico dalle foglie (12); è proprio l’irritazione dermatologica associata alla sensazione di calore, uno dei segni cardinali della flogosi, che ha contribuito al nome botanico della pianta, dal latino “urere” che significa “bruciare”. L’attributo “dioica” ha etimologia greca e deriva dalla fusione di due parole, δις ovvero “due volte” ed e οἰκία, che significa “abitazione”; botanicamente tale descrizione si riferisce ai fiori, in quanto esistono in maniera distinta piante maschio e femmina.

I fiori sono costituiti da infiorescenze ramificate, formate dal raggruppamento di glomeruli; le pannocchie femminili sono ricurve, a differenza di quelle maschili che appaiono invece come spighe erette. Dopo l’impollinazione, prevalentemente anemofila piuttosto che zoogama, si ha lo sviluppo dai fiori femminili di frutti simili ad un achenio, definiti diclesio, che presentano un colore marrone talvolta tendente all’olivastro e contengono un unico grande seme (12).

Le foglie sono larghe e picciolate, opposte, hanno un colore verde molto scuro e margine dentato. Presentano cistoliti, dal greco κύστις “vescica, cellula” e λίϑος “pietra” (17) ovvero formazioni cellulari in cui si deposita carbonato di calcio, tipiche di tale famiglia botanica, e su entrambe le lamine sono presenti dei tricomi, sia peli semplici più corti che peli più lunghi e rigidi simili a dei piccoli aghi la cui azione sia meccanica che chimica ha effetto irritante; solo Urtica galeopsifolia ne è priva (14).. Anche il fusto, non ramificato, è munito dei suddetti tricomi.

La struttura dei tricomi è molto particolare e deriva dalla differenziazione di cellule epidermiche, che si originano dal dermatogeno. I peli urticanti rientrano nella categoria dei peli vivi e sono costituiti da un piede calcificato alla base, composto da più cellule e un corpo unicellulare allungato terminante in un bottoncino silicizzato; tale apice pur essendo rigido presenta una estrema fragilità. Il contatto fa sì che l’estremità si rompa e vengano rilasciati mediatori infiammatori sopra riportati, proprio come se si trattasse di una iniezione.

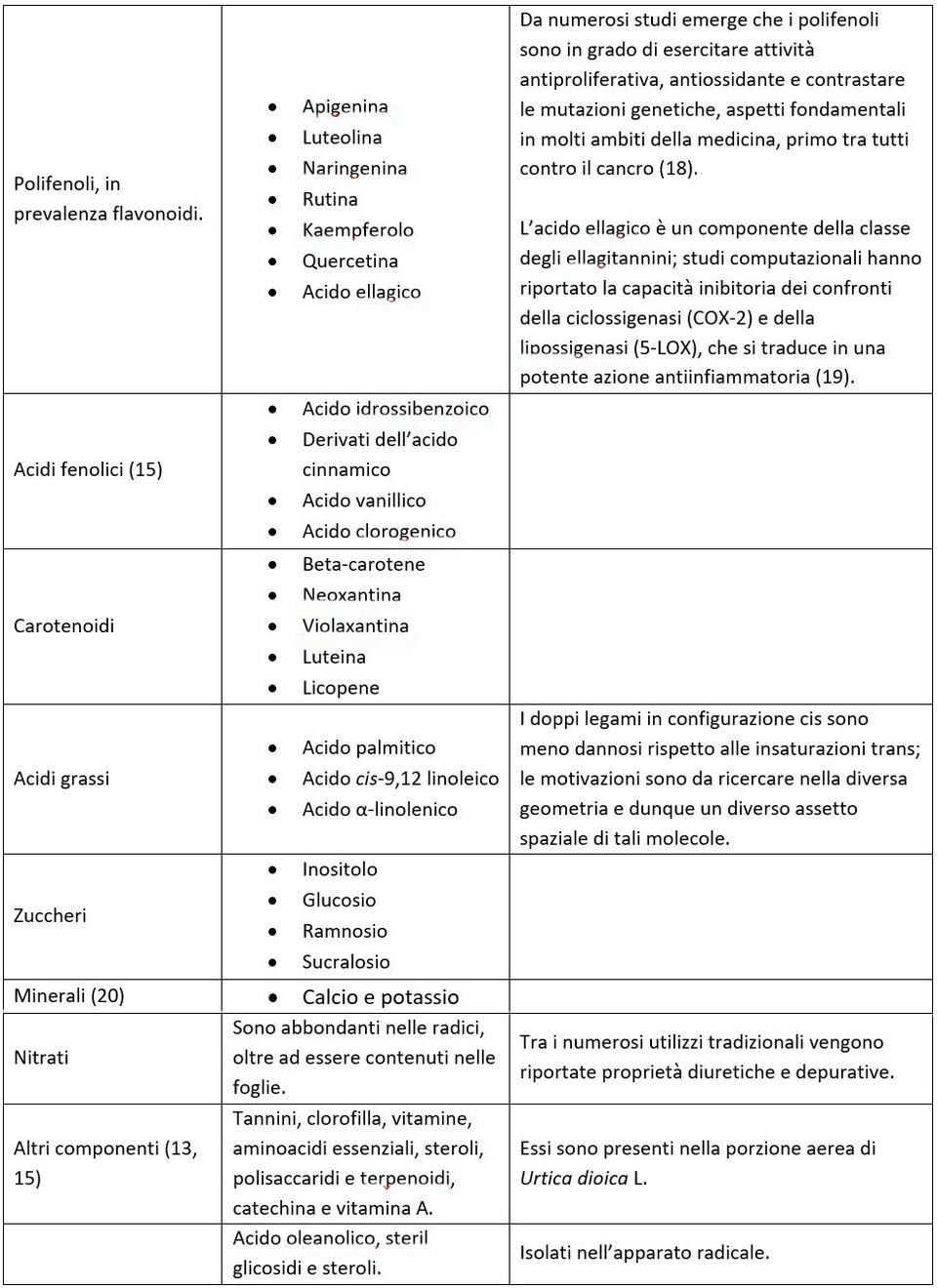

Urtica dioica L. presenta numerosi componenti, tra cui si annoverano in ordine di abbondanza i seguenti:

Essendo una pianta erbacea, la maggior parte degli studi riportati in letteratura presenta un’accurata valutazione qualitativa e talvolta quantitativa degli attivi presenti nelle foglie. Il luogo di raccolta influisce sul contenuto, così come il clima e le condizioni edafiche associate alla tipologia di terreno (14); ciò risulta valido pressoché per tutte le specie vegetali e da tale considerazione emerge e si conferma la necessità di titolare in maniera accurata gli estratti, per garantire al consumatore e al paziente una continuità e una costanza di assunzione del tutto paragonabile ad un farmaco di sintesi, caratterizzato in tutti i suoi aspetti.

Contrariamente alla fama di “erbaccia urticante” poco amata da chi la incontra nei campi, l’ortica si è rivelata negli anni una vera miniera di principi attivi preziosi. Ricca di vitamine, sali minerali e composti bioattivi, ha conquistato la comunità scientifica per le sue molteplici virtù, riuscendo così a trasformarsi da pianta “scomoda” a ingrediente d’eccellenza. Oggi l’ortica trova spazio sia nel settore nutraceutico (NUTRA), grazie alle sue proprietà depurative e remineralizzanti, sia in quello cosmetico (BEAUTY), come alleata naturale per pelle e capelli.

NUTRA

Ingrediente di molteplici ricette della cucina povera tradizionale, l’ortica, pianta resistente e facilmente reperibile, si presta da secoli all’uso in cucina, costituendo una verdura tenera e dal gusto dolce ed erbaceo.

Da consumarsi cotta, possiede un profilo nutrizionale interessante: la sua scarsa densità calorica (52 kcal/100 g) ne fa un’ottima scelta per insaporire pietanze quali zuppe e torte salate, oppure come contorno per conferire gusto mantenendo la leggerezza. Infatti, contiene solo lo 0,4% di grassi, poco meno del 4% di proteine e circa il 6% di carboidrati totali. Interessante, invece, l’apporto di fibra alimentare che ammonta a circa 5 g, su 100 g di ortica cotta, per cui questa porzione soddisfa il 20% della dose raccomandata dalle linee guida (25 g/die). Infine, 100 g di ortica riescono a coprire interamente il fabbisogno di vitamina A, e per il 50% di quello di calcio in un individuo adulto (43).

Inoltre, si è constatato anche un miglioramento della sensibilità all’insulina e dei suoi fattori di segnalazione (insulina, recettore dell’insulina, recettore insulin-like growth factor-1) (45). Uno studio clinico di qualità ha confermato la capacità degli estratti di ortica (500mg, 3 vv/die, per 3 mesi) di ridurre i livelli ematici di glucosio a digiuno, 2 ore post-prandiale, e di emoglobina glicosilata in soggetti diabetici (46). Tali risultati sono stati consolidati da una recente revisione sistematica, che ha confrontato i risultati di 13 studi clinici volti a valutare gli effetti del consumo di ortica nei profili metabolici di pazienti diabetici, descrivendo una significativa riduzione di glucosio a digiuno, emoglobina glicata, proteina C reattiva, trigliceridi e pressione sistolica nei pazienti considerati (47).

Agli effetti benefici dell’ortica nelle sindromi metaboliche potrebbe contribuire anche l’attività antipertensiva, nota a livello tradizionale, ma verificata anche in vivo. La supplementazione con estratto di ortica per 4 settimane in ratti ipertesi ha non solo ridotto significativamente i valori di pressione sistolica e diastolica, ma anche aumentato l’attività degli enzimi antiossidanti nell’organismo (48).. Questo effetto, come dimostrato da un ulteriore studio, sembra essere mediato dal rilascio di ossido nitrico, e dall’effetto bloccante dei fitocomposti presenti verso i canali ionici per il calcio (49).

Per l’integrazione, si trovano in commercio prodotti a base di estratto secco di radici (50), foglie (51) , o della pianta intera di ortica (52) , con indicazioni che si riferiscono all’effetto depurativo e al benessere delle vie urinarie e della prostata.

Oltre all’interesse nutrizionale in senso stretto, la supplementazione con prodotti a base di ortica, come estratti di foglie, si dimostra promettente per prevenire o alleviare disturbi metabolici, come il diabete, anche con evidenze cliniche. Studi in vivo hanno infatti mostrato che la somministrazione di estratti di ortica porta, in maniera dose-dipendente, ad una riduzione nei livelli di glucosio sierico, di lipoproteine a bassa densità (LDL) e dell’indice di resistenza all’insulina a digiuno (44).

BEAUTY

Le proprietà dell’ortica non si fermano qui e spaziano anche nel campo dermatologico, dove questa umile pianta esplica ottimi effetti, già noti a livello tradizionale.

Gli estratti di foglie di ortica hanno infatti dimostrato un marcato effetto lenitivo sulla pelle, andando a ridurre lo stress ossidativo e l’infiammazione indotta da acqua ossigenata in cellule di cheratinociti e fibroblasti, che compongono i primi strati della pelle. Questo effetto protettivo dipende dalla prevenzione della morte cellulare indotta dallo stimolo stressogeno, nonché dalla promozione di enzimi antiossidanti e dalla riduzione di citochine proinfiammatorie (53, 54).

Ancora, ad aumentare il potenziale dermatologico dell’ortica, si aggiunge l’effetto di rimarginazione cutanea. È stato infatti dimostrato che i suoi estratti promuovono la migrazione cellulare e favoriscono la rimarginazione anche grazie alla riduzione dell’infiammazione nei pressi della ferita (55).

Ciliegina sulla torta, l’ortica si è dimostrata utile anche nel caso di una comune problematica della pelle: l’acne. Questo fastidioso disturbo è dovuto alla contaminazione e infezione da parte del batterio Propionobacterium acnes, di cui ortica è in grado di inibire la crescita (56).

Infine, una proprietà desiderabile per cui l’ortica è nota, soprattutto dal sesso maschile, è quella coadiuvante la salute dei capelli e di prevenzione della loro caduta. Tra i rimedi naturali contro l’alopecia, l’ortica si annovera certamente fra i più popolari ed è comune ingrediente di shampoo e maschere (57). Sebbene il meccanismo d’azione non sia stato ancora verificato accuratamente, la teoria più accreditata attribuisce alle componenti chimiche presenti l’inibizione dell’enzima 5α-reduttasi, che converte il testosterone nella sua forma più attiva, responsabile, tra gli altri effetti, della progressiva atrofia dei follicoli piliferi (58).

Per prenderci cura di pelle e capelli è facilmente reperibile polvere di foglie di ortica, con cui preparare maschere o impacchi da applicare su viso o capelli (59). Altrimenti, in commercio, già pronti all’uso, si possono acquistare numerosi shampoo e maschere (60-62).

LO SAPEVI CHE...

- In Italia l’ortica ha dato origine a espressioni dal valore negativo, come “gettare alle ortiche”, usata quando si abbandona qualcosa che non si vuole più utilizzare, o “qui crescono solo ortiche”, per descrivere un luogo abbandonato o desolato.

- Non è un caso che questa pianta, nel nostro Paese, sia conosciuta anche con nomi curiosi come “erba brucia” o “vendetta della suocera”: si racconta infatti che colpisse i fidanzati clandestini costretti a nascondersi tra i cespugli per non essere scoperti.

- Fin dall’età preistorica l’ortica è stata impiegata per ottenere fibre tessili, molto prima della diffusione di lana e cotone. Inoltre, grazie all’elevata quantità di clorofilla, si rivela ideale anche per tingere naturalmente i tessuti (63).

spazio

Inoltre, l’azione benefica potrebbe anche essere giustificata dall’inibizione dell’enzima 5α-reduttasi e della pompa Na+/K+-ATPasi nelle cellule prostatiche iperplastiche (28,29). A conferma di ciò, diversi studi clinici su pazienti affetti da BPH hanno portato a risultati promettenti e significativi nell’aumentare il volume urinario e diminuire i livelli sierici di SHBGs, di volume residuo urinario post-svuotamento e dei fenomeni di nocturia e poliuria (30-32).

Anche effetti più generali a livello fisiologico possono stimolare miglioramenti nella sintomatologia della BPH. Tra questi, sono sicuramente da sottolineare le proprietà antinfiammatoria ed antiossidante degli estratti di U. dioica. Classici test in vitro (DPPH, FRAP, ecc.) hanno mostrato l’importante effetto antiossidante di vari estratti di ortica (33, 34), confermati anche da studi in vivo su polli, i quali hanno mostrato un aumento significativo nell’espressione di geni antiossidanti (catalasi, superossido dismutasi) a livello di fegato e polmoni e una considerevole riduzione della perossidazione lipidica dopo l’introduzione di ortica nella dieta per almeno 6 settimane (35). L’azione antinfiammatoria degli estratti sembrerebbe dovuta agli effetti inibitori sulla produzione di prostaglandine infiammatorie (target ciclossigenasi - COX) e sulla degranulazione dei mastociti (target triptasi cellulare) (36). Si è osservata una significativa riduzione nel rilascio di TNF-α e IL-1β, caratteristici mediatori dell’infiammazione, da parte delle cellule immunitarie circolanti nel sangue stimolate con LPS (lipopolisaccaride batterico) e trattate con un estratto di U. dioica (37). Tale effetto si è osservato anche in vivo (38), anche se si riscontrano ancora alcuni dubbi su quale sia il miglior solvente di estrazione da adoperare per avere i maggiori effetti a livello fisiologico.

Sono state oggetto di studio diverse altre possibili azioni dell’ortica e di suoi estratti in condizioni patologiche umane. Ad esempio, in uno studio in vitro un estratto di foglie ha inibito il recettore H1 per l’istamina, le COX 1 e 2, la sintasi ematopoietica della prostaglandina D2 (HPDS) e la triptasi mastocitaria, un complesso di fattori che inducono rinite allergica e che, dunque, potrebbe essere tenuta sotto controllo adoperando estratti di U. dioica come terapia di supporto (36). A tale conclusione è giunto anche un successivo studio clinico (39).

Di rilievo sono anche alcuni studi riguardanti le attività anti-ulcera, per cui si è osservato, ad esempio, che un estratto acquoso di U. dioica è stato in grado di ridurre il danno della mucosa gastrica con un effetto anche superiore rispetto al farmaco di riferimento (40), e antibatterica, dove un estratto si è rivelato attivo su batteri come Bacillus cereus, Salmonella typhi e Staphylococcus aureus con effetti paragonabili o leggermente superiori anche al farmaco di riferimento (41).

È da ricordare, in ogni caso, che per diverse della attività indicate sono necessari ulteriori approfondimenti clinici per confermare l’efficacia e la sicurezza di Urtica dioica e dei suoi estratti per l’applicazione umana in varie patologie (42).

L’uso dell’ortica a scopo terapeutico è controindicato nel caso di allergia nota a piante della famiglia delle Urticaceae. Le reazioni avverse sono rare e lievi e si presentano a livello o del sistema gastrointestinale (dolore addominale, nausea, diarrea) o cutaneo (reazioni allergiche). Soprattutto per quanto riguarda le radici, dati gli effetti sul metabolismo di androgeni ed estrogeni, l’uso in gravidanza e allattamento e nei bambini al di sotto dei 12 anni è controindicato (25).

Urtica dioica

Ortica e cosmesi

Ortica e nutrizione

KEYWORDS